Organisasi masyarakat (Ormas) pimpinan Rosario De Marshal atau kerap disapa Hercules, yakni Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya belakangan ini banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasalnya, anggota ormas ini kerap melakukan tindakan yang merujuk pada aksi premanisme.

Salah satu kasusnya terjadi di lokasi sengketa lahan Tangerang Selatan, Banten pada Mei 2025. Beberapa anggota GRIB Jaya mengklaim dan menduduki lahan yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dari sana mereka meraup keuntungan dengan menyewakan lahan itu kepada pedagang dan mematok tarif hingga puluhan juta rupiah. Terlebih, mereka menggunakan senjata tajam dengan dalih keamanan.

Tidak hanya itu, di bulan yang sama beberapa anggota GRIB Jaya melakukan aksi pembakaran mobil polisi di Depok. Pembakaran itu buntut dari penangkapan ketua GRIB di Ranting Kelurahan Harjamukti yang terlibat kasus penganiayaan, pengancaman, dan kepemilikan senjata api tanpa izin.

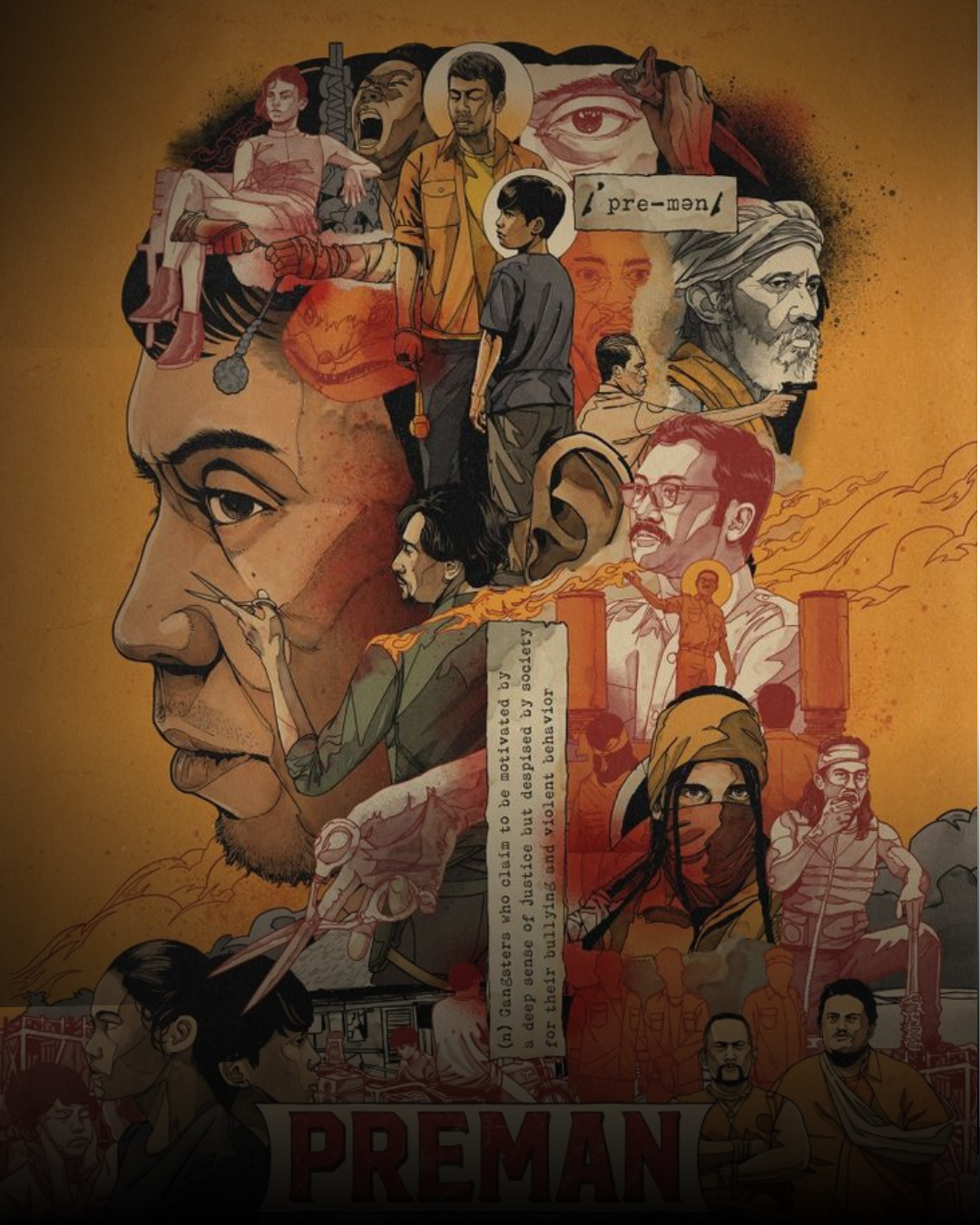

Baca Juga: Konsolidasi Elite dan Preman

Meluasnya aksi premanisme anggota GRIB Jaya memiliki kaitan dengan keadaan pemerintahan Indonesia saat ini. Sebagaimana yang dilaporkan Tempo di majalahnya dengan tajuk “Oke Gas Hercules”, kelompok ini semakin merajalela pasca kemenangan Prabowo Subianto. Mereka beraksi bak penguasa jalanan, mengklaim lahan, memungut retribusi, dan mengintimidasi siapa saja yang berani melawan. Mirisnya, semua terjadi di bawah pandangan mata aparat yang terkesan sengaja membiarkan keadaan tersebut.

Kaitan antara berkembangnya kekuatan GRIB Jaya dengan posisi presiden hari ini layaknya benang merah yang sudah dirajut oleh Prabowo dan Hercules sejak Orde Baru. Hal itu dijelaskan Ian Wilson dalam bukunya berjudul Politik Jatah Preman,

Pada tahun 1975, Prabowo sebagai Panglima Batalyon Infanteri Lintas Udara 32 bertugas dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Di sana mantan menantu Soeharto itu bertemu dengan Hercules yang direkrut oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota milisi. Dari sanalah keduanya mulai merajut kedekatan.

Selanjutnya, pada tahun 1987, Hercules dibawa ke Jakarta sebagai bagian dari kampanye publisitas yang didanai oleh putri sulung Soeharto, Tutut Rukmana. Kampanye yang dikonsepsikan Prabowo Subianto tersebut bertujuan untuk “merangkul” masyarakat Timor Timur sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada negara.

Di Jakarta, Hercules menjadi preman di Pasar Tanah Abang dengan dibeking tentara. Sebagai timbal balik untuk tentara, Hercules merundung dan berunjuk rasa melawan kelompok pro kemerdekaan Timor Timur di Jakarta.

Sistem beking antara Prabowo-Hercules nyatanya langgeng sampai era Reformasi. Dapat dilihat dari GRIB Jaya yang berdiri pada tahun 2012, pernah menjadi organisasi sayap kanan partai politik bikinan Prabowo, yakni Gerindra. GRIB Jaya menjadi alat untuk mendulang suara dan membela Prabowo di tiap kampanye pemilu. Hari ini ketika Prabowo sudah terpilih sebagai Presiden Indonesia, Hercules dan organisasinya berkembang pesat dan seakan bebas melakukan apapun,

Keadaan di atas bukanlah bersifat kasuistik, melainkan pola yang telah berulang sejak era Orde Baru. Ian Wilson dalam buku Politik Jatah Preman juga melacak akar historis sistem ini, menunjukkan bagaimana premanisme telah berevolusi dari alat represif rezim menjadi jaringan kekuasaan yang kompleks pasca-Reformasi.

Pada masa Orde Baru, premanisme dilembagakan secara sistematis. Pelembagaan itu dengan apik diatur oleh Soeharto lewat Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan tersebut mengharuskan organisasi masyarakat berasas tunggal Pancasila. Tujuannya, membawa kepentingan struktural untuk menekan kekuatan kontra-hegemoni yang bisa menentang monopoli sosial dan ekonomi pemerintahan Soeharto.

Buah dari peraturan tersebut adalah sistem patron-klien antara Soeharto dan organisasi masyarakat. Soeharto sebagai penguasa yang memiliki modal politik, sosial, dan ekonomi membagi “jatah” dengan para kliennya —ormas dan preman.

Misalnya, Pemuda Pancasila yang mengakar di masa Orde Baru bukanlah sekedar ormas biasa, melainkan tentara bayangan yang dipelihara pemerintah. Tupoksinya, untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi pemerintah di ranah akar rumput. Seperti mengamankan pemilu, mengintimidasi lawan politik, sekaligus menjadi penjaga gerbang proyek-proyek ekonomi para kroni Soeharto.

Sebagai imbalan, para anggota organisasi masyarakat ini mendapat akses ke sumber daya ekonomi, perlindungan hukum, bahkan kursi di legislatif. Korbannya adalah rakyat kecil yang terjepit di antara kekerasan preman dan pembiaran negara.

Desentralisasi Premanisme

Reformasi 1998 merupakan tombak harapan untuk mengakhiri maraknya praktik patron-klien sebagai kepentingan ekonomi-politik. Namun, yang terjadi justru terdapat fragmentasi kekuasaan preman dan ormas. Jika dulu pendirian ormas sangat terbatas dan harus berasas pancasila, saat ini pendirian organisasi menjadi lebih bebas.

Kini, muncul puluhan kelompok dengan berbagai label dan identitas. Ada yang mengusung bendera agama, nasionalisme, atau sekadar kedok “lembaga swadaya masyarakat”. Generasi baru preman politik muncul dengan wajah lebih segar yang dibentuk desentralisasi, namun tetap dijiwai Orde Baru. Akibatnya, timbul raja-raja kecil yang tidak lagi terpusat, melainkan tersebar di berbagai kelompok dan saling bersaing memperebutkan “jatah”.

Di Jakarta, misalnya, hampir 70 persen pasar tradisional dikontrol jaringan preman yang memiliki koneksi dengan aparat. Di Batam, proyek reklamasi dikuasai kelompok tertentu yang beroperasi bak perusahaan legal. Di daerah pertambangan, ormas-ormas bersenjata menjadi “mitra” perusahaan untuk “bernegosiasi” dengan warga.

Yang paling mengkhawatirkan, sistem ini terus bereproduksi. Mereka tidak lagi sekadar preman kampung dengan senjata tajam. Sekarang mereka berdasi, memiliki kantor megah, dan berbicara tentang “pemberdayaan masyarakat”.

Hercules misalnya tidak mendaku diri sebagai preman. Dia adalah pengusaha yang memiliki jaringan hingga ke istana. GRIB Jaya bukan sekadar kumpulan tukang pukul, melainkan organisasi dengan struktur rapi dan mempunyai agenda politik yang jelas. Lalu, di mana negara dalam semua ini?

Negara justru menjadi bagian dari sistem ini dan terus melanggengkannya. Aparat penegak hukum seringkali berperan sebagai “penengah” yang memfasilitasi pembagian “jatah”. Polisi tahu persis markas-markas preman, tetapi tidak pernah menutupnya.

Baca juga: Sebuah Rezim Bernama Orde Baru

Kejaksaan mengenal betul modus operandi pemerasan berkedok “retribusi”, namun kasus yang masuk pengadilan bisa dihitung jari. Pengadilan sendiri kerap menjadi bagian dari rantai impunitas, dengan vonis-vonis ringan bagi preman yang tertangkap.

Di tengah situasi ini, pemerintahan Prabowo Subianto justru melanggengkan sistem jatah preman sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Hal itu dapat dilihat dari pembiaran terhadap aksi-aksi anggota GRIB Jaya dan semakin meluasnya kekuasaan Hercules.

Pada akhirnya, sistem jatah preman yang digunakan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaanya, masih ada hingga hari ini. Pun, demokrasi Indonesia tidak akan pernah matang selama kekerasan masih menjadi alat politik yang sah. Selama preman masih mendapat “jatah”, selama itu pula impian Indonesia sebagai negara hukum hanyalah utopia.

Kasus Hercules dan GRIB Jaya merupakan alarm yang mengingatkan kita, premanisme bukanlah penyimpangan dalam sistem kita—ia adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem patron-klien antara elite politik dan preman yang mengakar menjadi biang masalah dari segudang persoalan di negeri ini. Maka, untuk merobohkan sistem ini perlu perubahan yang radikal dan terstruktur. Sebab tanpa perubahan radikal, demokrasi kita akan tetap menjadi panggung sandiwara dimana elit-elit politik adalah sutradara sebenarnya.

Penulis: Anna Abellina

Editor: Andreas Handy